Un élément important de l’exposition d’objets polynésiens dans la section d’ethnologie générale du musée est un certain nombre de pagaies magnifiquement sculptées, dites, provenant des îles Australes. Cette classe d’objets, dont l’usage était probablement cérémoniel et dont l’ornementation avait une signification religieuse ou quasi religieuse, a constitué une partie importante du matériel qui a servi à illustrer la discussion sur l’évolution de l’ornement chez les peuples primitifs. Parmi les contributions les plus importantes à cette discussion figurent le traité de Sir C. H. Read, « Sur l’origine et le caractère sacré de certains ornements du Pacifique Sud-Est », et celui de H. Stolpe, « Phénomènes de développement dans l’ornement des peuples primitifs ». Les similitudes dans la décoration d’objets provenant de différentes îles ou groupes d’îles de la partie de la Polynésie, le Sud-Est, à laquelle les deux écrivains traitent, le fait que les traditions religieuses et les usages sont identiques à bien des égards a prévalu dans toute la région et que la communication a été maintenue entre tous les groupes, des Herveys à la Société et aux îles Marquises, justifie l’hypothèse selon laquelle toute la région peut être considérée comme une seule province ethnologique.

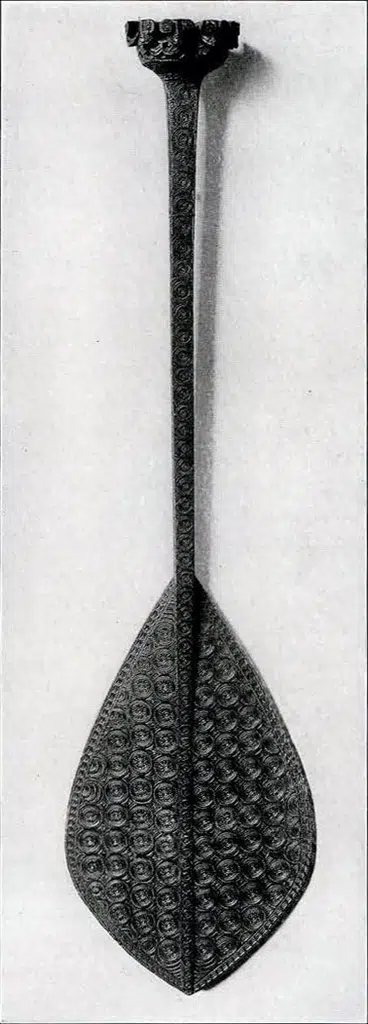

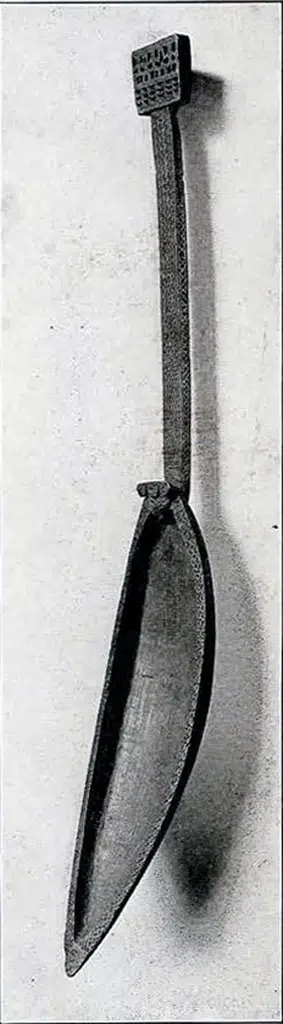

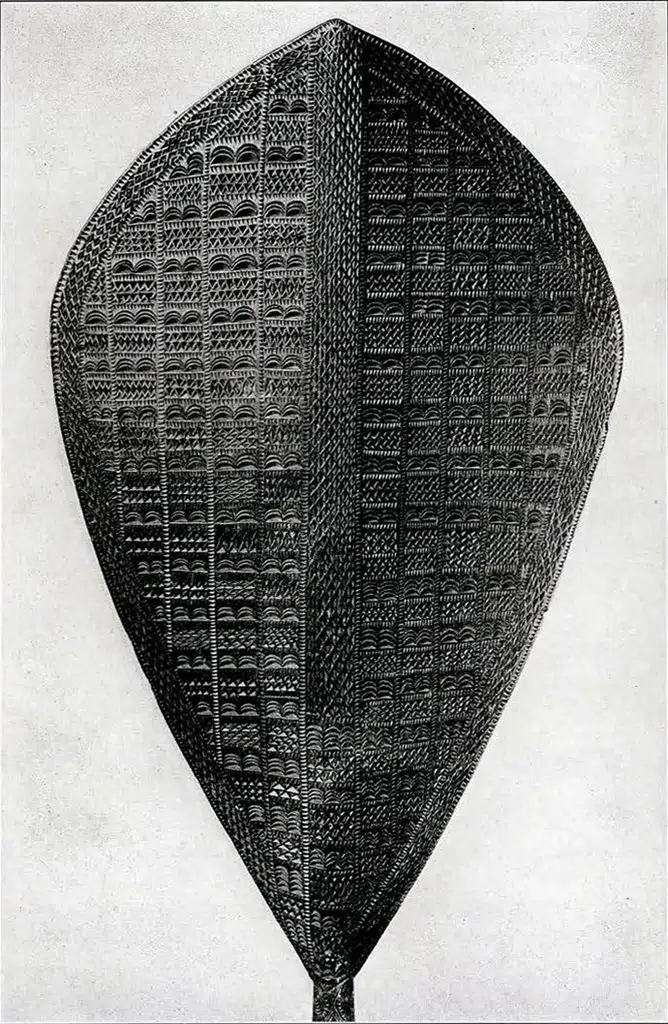

Fig. 55. Une « pagaie » des îles Australes. Les proportions gracieuses et la délicate précision de la fabrication en font un chef-d’œuvre de la sculpture sur bois primitive. Numéro d’objet du musée : 29-58-10. Numéro d’image : 15

Les premiers récits historiques lèvent le voile sur certains de ces faits. Lorsque le capitaine Cook s’aventure vers le sud de Tahiti en août 1769, il embarque à ses côtés un Tahitien du nom de Tupia. Le 13 du mois, ils aperçoivent une île inconnue. Tupia l’identifie comme Oheteroa, un nom tahitien, mais il s’agit en réalité de Rurutu, la première des îles Australes vue par un marin européen. Même si Tupia se trompe sur le nom dans ce cas précis, il offre aux explorateurs un véritable atlas vivant : il place sur une carte les noms et positions de multiples îles, des Marquises au nord-est jusqu’aux Hervey ou Cook au sud-ouest, et au-delà. Plus tard, il corrige et positionne correctement Rurutu, avec Tubuai, une autre île du groupe découverte par Cook en 1777.

Les échanges entre habitants de ces archipels semblent avoir été réguliers. Selon Hale, s’appuyant sur des récits et sur la langue, les îles Australes auraient été peuplées depuis les Hervey et la Société seulement deux ou trois siècles auparavant (calculé en 1846), Tubuai en particulier n’ayant pas été habitée plus d’un siècle avant sa découverte par les Européens. Quoi qu’il en soit, tout indique que ces trois groupes d’îles étaient liés de près. Le tiputa, un vêtement de tissu d’écorce proche du poncho, porté à Tahiti, l’était aussi à Rurutu. Cette pièce, peu probable invention isolée, a voyagé jusqu’aux Samoa, introduite par les missionnaires via Tahiti. Sur place, la langue tahitienne était comprise dans les îles Australes. Raiatea, au sein de la Société, tenait alors le rang de centre spirituel sur des centaines de kilomètres. À Rarotonga, dans le groupe Hervey, une légende raconte que l’île fut déplacée par les dieux depuis Raiatea jusqu’à sa position actuelle, témoignage vivant de traditions partagées. John Williams, dans ses « Missionary Enterprises », rapporte cette croyance et souligne la proximité des récits et savoirs entre Rarotonga et Raiatea, tout comme les échanges anciens, indéniables, entre insulaires. Naviguant depuis Atiu, Williams lui-même découvrira finalement Rarotonga, guidé par des repères indigènes et les étoiles, après avoir longuement entendu parler de cette île.

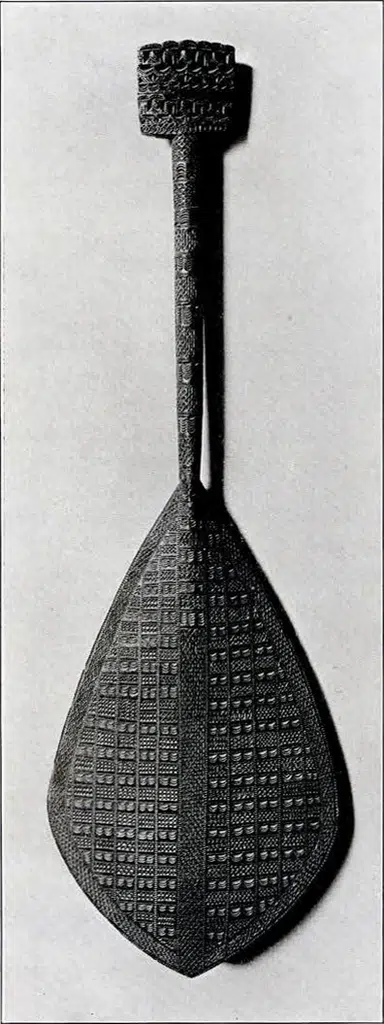

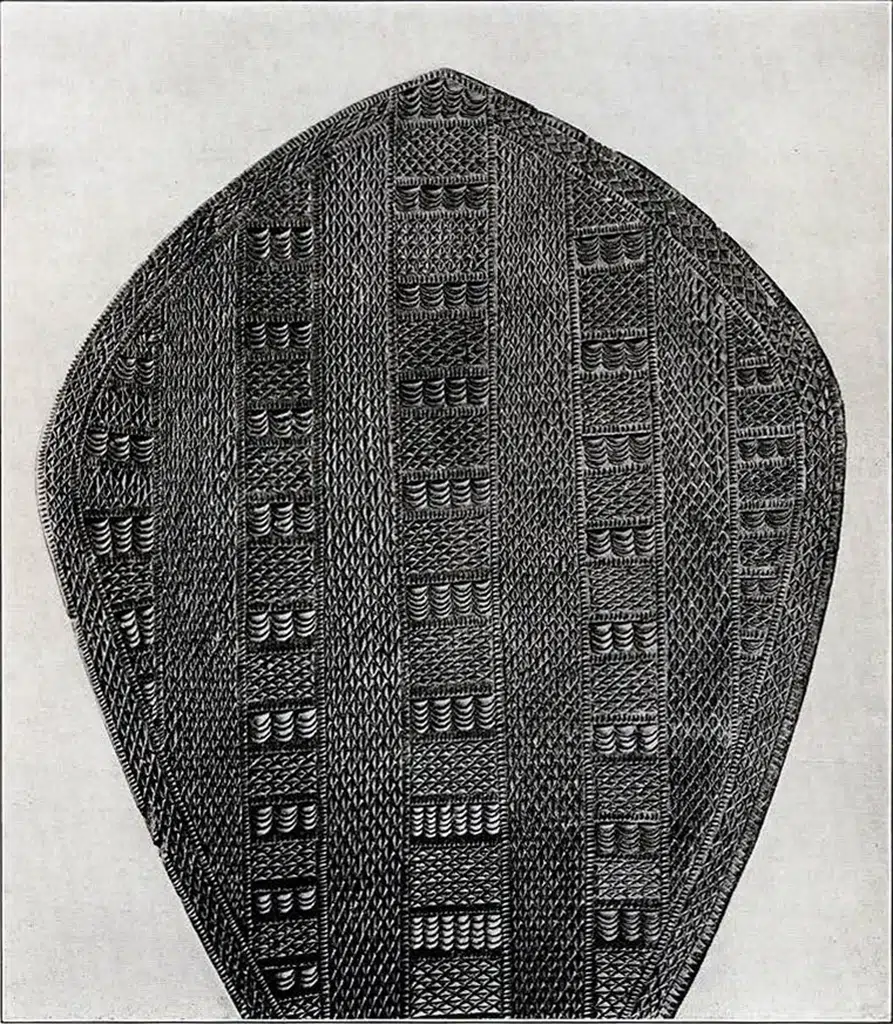

Fig. 56. Bel exemple de « palette » à poignée terminée par des crosses rectangulaires. On distingue deux rangées de personnages coiffés de « chapeaux armés », ceux du bas sans jambes visibles. Numéro d’objet du musée : 29-93-17. Numéro d’image : 11

Pour mieux comprendre l’évolution des motifs ornementaux, Stolpe choisit d’analyser les poignées d’herbiers de Mangaia, dans les Hervey, et les « outils en forme de pagaie » des Australes. Sur les poignées d’adze, on distingue le résultat final d’une lente transformation des figures humaines en motifs abstraits, droits ou courbes. Les palettes montrent à la fois ce stade ultime et, sur certains exemples, les figures stylisées qui en sont l’origine. Read, lui, s’appuie sur une diversité d’objets issus de toute la « province » évoquée, offrant ainsi un panorama plus large. Ce qui frappe, c’est la confirmation, par les témoignages comme celui du missionnaire W. Wyatt Gill, que ces motifs sculptés, bandes de pastilles segmentées et séparées par des lignes, figurent des personnages accroupis, les tiki-tiki tangata. Lors de la présentation de Read à l’Anthropological Institute, il sera d’ailleurs remarqué que Gill lui a fait part d’observations analogues.

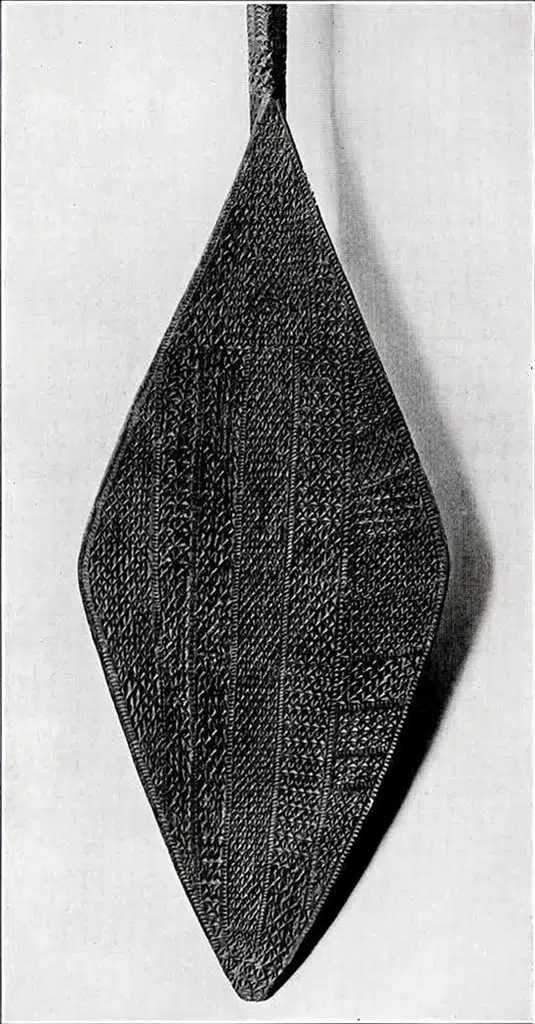

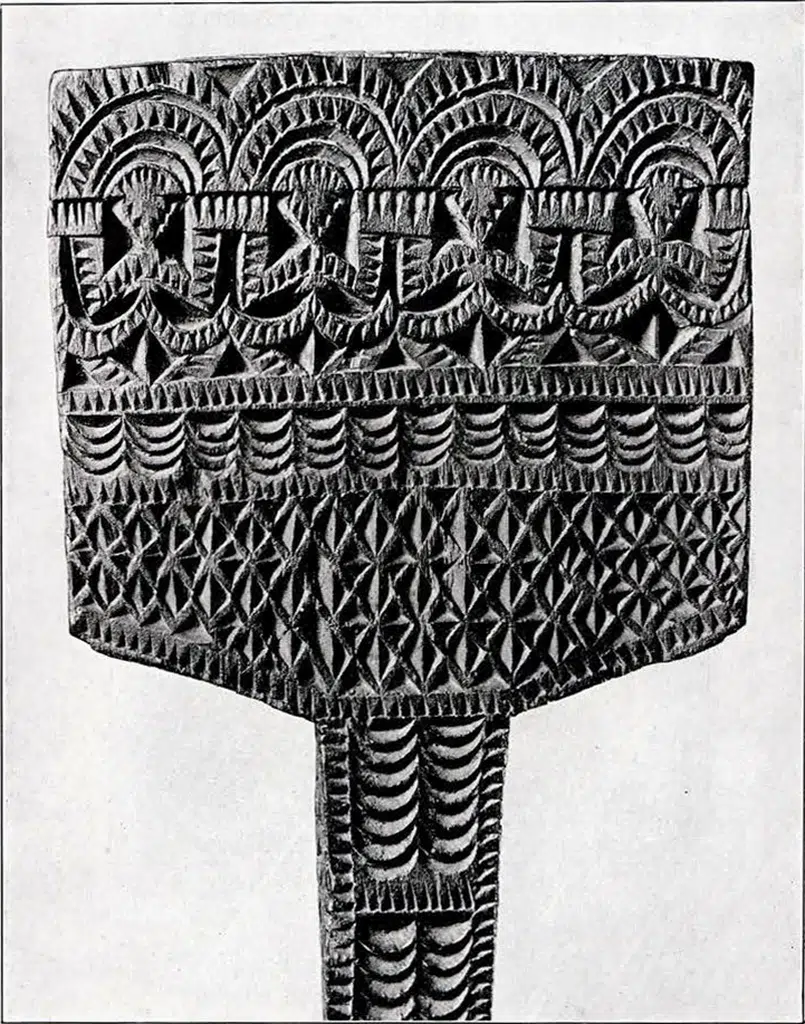

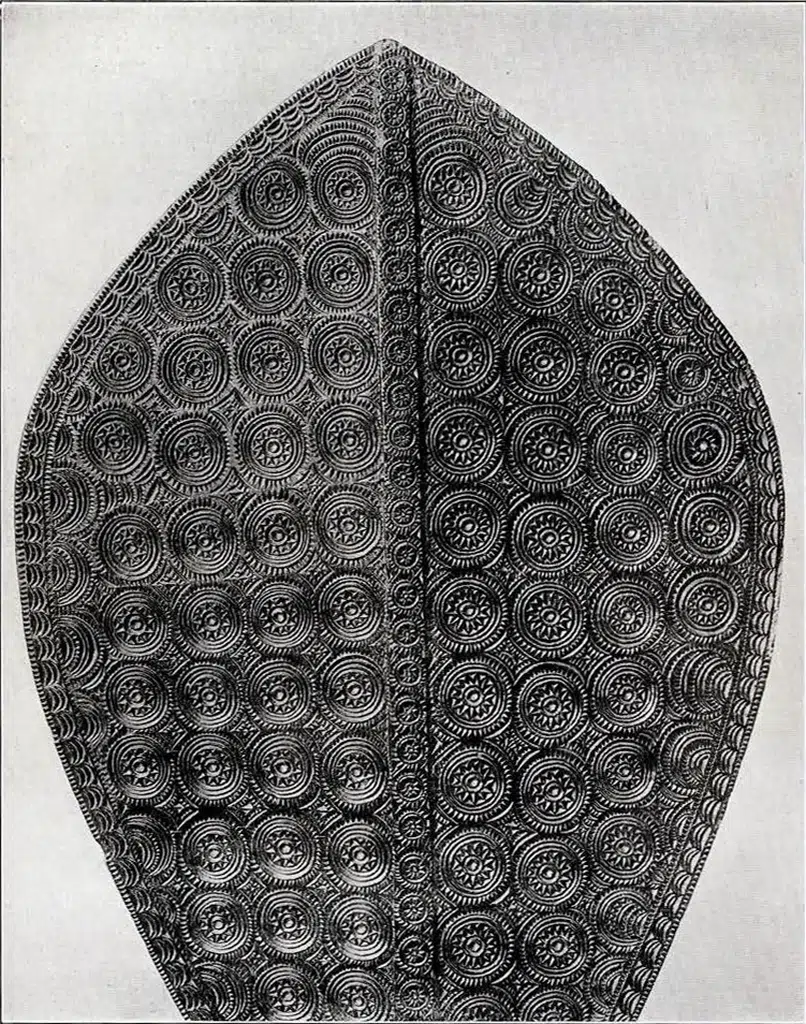

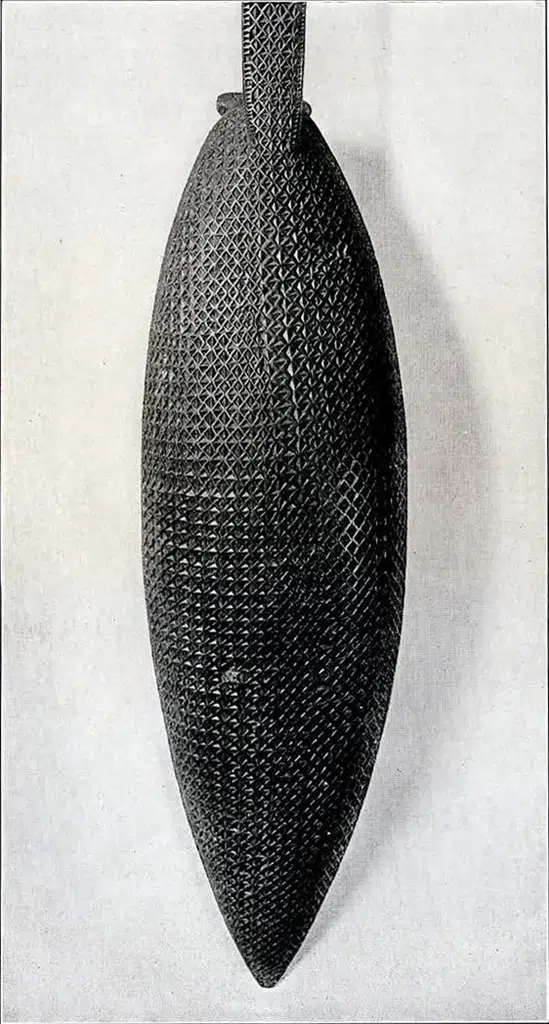

La silhouette et la décoration des pagaies australes, visibles à travers les spécimens du Musée de l’Université, varient : certaines lames sont rhomboïdales (voir figure 57), d’autres, plus courantes, sont ovales et larges, la partie la plus volumineuse étant proche de l’extrémité (figures 55 et 56). Les manches adoptent une section ronde ou rectangulaire ; la crosse, elle, peut être rectangulaire, trapézoïdale (fig. 56) ou conique. Sur cette crosse, on retrouve fréquemment des figures humaines accroupies, bras enlacés. Sur les crosses coniques, ces personnages sont sculptés en relief ; sinon, ils apparaissent en taille douce. La posture des figures diffère selon la forme de la crosse. Sur les modèles coniques, les bras relient simplement les personnages autour du cône, sans segmentation visible pour les mains (figures 58, 59, 60). Sur les crosses plates, les bras sont pliés, descendant en diagonale, les genoux se dressant entre les avant-bras terminés par une bande dentée, évoquant des doigts, six ou sept selon les cas (figures 56, 61). Les jambes, dans les deux variantes, sont représentées par des croissants pour les cuisses et des membres inférieurs inclinés vers l’intérieur. Tous ces motifs sont soulignés par des bordures denticulées, une caractéristique que l’on retrouve sur l’ensemble de la palette et que l’on surnomme, dans les Hervey, « dents de requin ».

Autre contraste : la représentation des têtes. Sur les crosses plates, elles sont surmontées d’arcs incisés, des segments de cercles ou d’ellipses, donnant l’impression d’une chevelure ou d’une coiffe, les mains semblant soutenir ces couronnes (figure 61). Sur les crosses coniques, le front de chaque tête arbore deux gros disques en relief (figure 60), que Stolpe nomme « yeux », identifiant dans les cercles concentriques sur la lame et le manche le « motif des yeux ». Mais à y regarder de plus près, ces disques ne sont pas des yeux : ils participent à la sculpture du haut de la tête, comme une évocation de rouleaux de cheveux ou de tresses sur le sommet du crâne. Les figures 60 et 62 montrent que ces éléments structurent toute la partie supérieure.

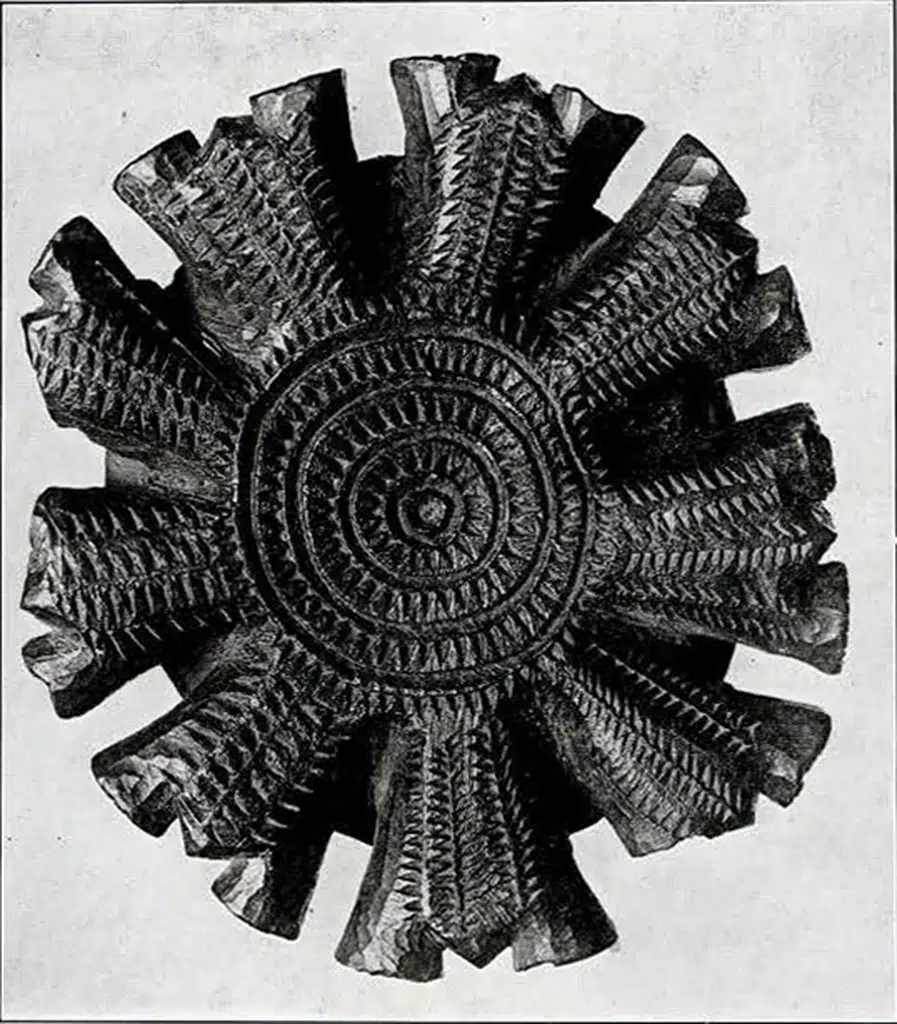

Fig. 57. Lame de « pagaie » à forme rhomboïdale, rare. Numéro d’objet du musée : P4817

Que représentent alors ces protubérances ? Pas de simples excroissances, mais plutôt des arrangements de cheveux : nœuds, rouleaux ou tresses, un usage répandu dans le Pacifique. On lit ainsi que, chez les Tahitiens, les cheveux étaient portés longs, parfois rassemblés en un nœud au sommet du crâne ou en deux petits chignons au-dessus de chaque oreille. Cook note une pratique similaire aux Marquises : deux bouquets noués de chaque côté de la tête. À Ulietea, les femmes rehaussaient leur coiffure de fleurs de gardénia, créant ainsi une parure très recherchée. Le tamou, ornement capillaire prisé, se retrouve dans les descriptions du « Premier voyage » de Cook, en grande partie inspirées du journal de Banks. L’ornementation dentelée sur la crosse des pagaies, divisant le sommet en trois lobes, rappelle fortement le tressage des cheveux, poursuivi parfois en rosettes, identiques à celles décorant le manche et la lame (figures 55, 60, 63). Il est possible que certaines double-rangées de « dents de requin » marquant les boutons symbolisent une superposition de tresses plutôt qu’un simple enroulement. La figure 58, tout comme la 59, va dans ce sens : la dentelure évoque des tresses recourbées sur elles-mêmes.

Fig. 58. Crosse de la figure 57. Les figures humaines reliées forment une bande décorative. Numéro d’objet du musée : P4817. Numéro d’image : 3

La correspondance entre crosses trapézoïdales et sculpture en creux, crosses coniques et sculpture en relief, n’est pas absolue. Certaines crosses plates présentent en effet des figures en relief, identiques à celles des formes coniques. Si l’on suppose que les variations de style reflètent des origines insulaires différentes, une hypothèse difficile à vérifier, ces écarts pourraient s’expliquer par des emprunts. Ce qui reste constant, c’est la gravure en creux des têtes sur les crosses plates et le couronnement des figures par des arcs particuliers, les mains relevées complétant ce schéma.

À ce stade, il est utile de mentionner l’apport de M. C. C. Willoughby, responsable de la section anthropologique du musée de Harvard, qui a documenté deux coiffes issues des îles Australes, aujourd’hui conservées dans ses collections. L’une, décrite par Ellis, rappelle un chapeau porté en travers des épaules, orné de plumes colorées de perroquet, portée à Tubuai ou High Island (Raivavai). En tenant compte du style stylisé des figures, il devient probable que les arcs coiffant les personnages sculptés sur les crosses plates représentent ces coiffes spectaculaires. La place centrale de la coiffe en Polynésie est d’ailleurs bien attestée : lors des conflits, les guerriers repéraient le porteur du fau, signe distinctif, et celui qui le capturait emportait un prestige certain.

Fig. 60. Crosse de la figure 55. Numéro d’objet du musée : 29-58-10. Numéro d’image : 17

L’autre coiffe, toujours à Harvard, rejoint la description d’un « casque rurutuen » : un capuchon orné de rosettes de plumes, possible prototype des boutons évoqués plus tôt. Cette identification ouvre la voie à une attribution géographique : les crosses coniques relèveraient de Rurutu, les crosses plates de Tubuai ou Raivavai. Le mélange des styles, perceptible dans la décoration, s’expliquerait par des contacts fréquents, qu’ils soient amicaux ou belliqueux. Au fil du temps, des différenciations régionales ont pu apparaître, suivies d’une tendance à l’uniformisation, reflet de nouveaux échanges.

La question de la fonction de ces objets finement sculptés reste débattue. Rien ne permet de trancher sur leur usage précis. Leur apparence évoque des pagaies, mais Stolpe souligne leur fragilité et la diversité de leurs tailles pour écarter cette hypothèse. Selon lui, il pourrait s’agir d’emblèmes utilisés lors de danses rituelles, à l’image d’autres objets du Pacifique. Toutefois, la présence d’autres pièces décorées de façon similaire, telles que des louches (figures 65, 66), soulève des doutes. Rien n’empêche cependant la coexistence de deux types d’objets rituels, aux fonctions différentes, mais partageant un même langage décoratif, surtout si ce dernier incarne des attributs divins ou héroïques. Serrurier, dans une analyse de la monographie de Stolpe, suggère que ces pagaies auraient été ornementées après la mort de leur propriétaire, l’artiste adaptant son motif selon l’inspiration, ce qui expliquerait la profusion de pièces gravées et la rareté des exemplaires utilitaires non décorés. Pour lui, les plus petits objets gravés auraient pu appartenir à des enfants, mais la diversité des tailles rend cette explication peu convaincante pour des outils dont les dimensions devraient rester cohérentes.

Fig. 61. Partie supérieure d’une « pagaie » montrant la forme caractéristique des figures sur crosses plates. Numéro d’objet du musée : 21774. Numéro d’image : 7

Peut-être ces objets étaient-ils faits pour imiter les pagaies réellement utilisées par « ceux pour qui la pagaie était l’outil principal ». Cette perspective, négligée par Stolpe et ses commentateurs, trouve pourtant un appui dans l’analogie des poignées d’adze des Hervey, que Stolpe lui-même rapproche des pagaies pour leur décoration. Ces poignées, très élaborées, servaient probablement de supports commémoratifs, abritant les lames ayant appartenu à des ancêtres. Leur forme extravagante ne répondait plus à un usage pratique, mais à une fonction mémorielle ou rituelle. On peut imaginer que les pagaies ont suivi une trajectoire comparable, passant de l’objet utilitaire à l’objet-souvenir, puis rituel. En Nouvelle-Zélande, les généalogies maories offrent un parallèle : le chef de l’état-major est représenté par une figure sculptée, chaque génération par une excroissance entre deux crans, dispositif à la fois mnémotechnique et commémoratif, rappelant les ancêtres élevés au rang de quasi-divinités.

Fig. 62. Dessus de la crosse de la figure 55. Numéro d’objet du musée : 29-58-10. Numéro d’image : 18

Dans toute la Polynésie du sud-est, les représentations divines présentent souvent une caractéristique : une figure majeure, entourée ou surmontée de groupes de dieux mineurs, plus ou moins reconnaissables, tous hautement stylisés. À première vue, l’objet paraît purement décoratif, mais un examen attentif révèle ces « dieux dans le bois ». Il n’est donc pas exclu que les « pagaies » des Australes aient servi à incarner, abriter ou honorer ces divinités, où la frontière entre humain et divin, chef et dieu, restait poreuse. Le passage d’un objet commémoratif à un emblème sacré, voire à une divinité incarnée dans le bois, n’a rien d’invraisemblable sous ces latitudes.

Fig. 63. Partie inférieure de la lame de la figure 55. Numéro d’objet du musée : 29-58-10. Numéro d’image : 16

Dans la plupart des cas, la figure sculptée sur la crosse du manche est féminine. Lorsque les seins triangulaires sont absents ou discrets, cela tient souvent à une simplification du motif, absorbé dans l’ornementation générale. Il faut rappeler ici que « tangata » signifie « homme » au sens large, englobant les deux sexes. Quant à « tiki », il désigne aussi bien un dieu qu’une image divine ; à Mangaia, dans le groupe Hervey, Tiki est d’ailleurs une ancêtre féminine.

Ce qui frappe dans la sculpture des lames et des manches, ce n’est pas la profusion des motifs, mais leur sobriété, leur agencement rigoureux, la perfection de l’exécution. Les éléments décoratifs sont peu nombreux : chevrons en rangées formant losanges, traces ultimes des bras et jambes des figures anciennes ; groupes de petites demi-lunes superposées figurant les chapeaux, cuisses ou yeux stylisés ; rosettes décrites plus haut ; enfin, la bordure en dents de requin, omniprésente, qui structure l’ensemble. Les plus beaux spécimens, tels que les figures 55, 56 et 65, témoignent d’une maîtrise remarquable de la sculpture sur bois, alors même que les artisans travaillaient la pierre, la coquille et la dent de poisson, outils modestes mais parfaitement adaptés à leur art. Si le sens profond de ces objets nous échappe, il reste la trace tangible d’une piété et d’une habileté patiemment gravées dans le bois.

H. U.H.

Fig. 68. Avers de la lame de la figure 56. Numéro d’objet du musée : 29-93-17. Numéro d’image : 12